时值夏秋交替,蚊媒繁殖进入高峰期,为有效预防基孔肯雅热等蚊媒传染病的发生与传播,保障师生健康与教学秩序稳定,我校根据相关防控技术指引,周密部署,在8月底开学前及国庆长假后两个关键时间节点,采取了一系列扎实有效的防控措施,构筑起一道坚实的校园卫生安全防线。

未雨绸缪:开学前的“地毯式”清剿战

八月的校园,静待学子归来。利用开学前的“空窗期”,我校后勤处与有关部门联动,打响了了一场针对蚊媒孳生地的“歼灭战”。

环境整治,从源头掐断孳生可能。 开学在即,后勤处全体人员提前到岗,组织人员对全校范围内的教室、学生公寓、图书馆、实验室、办公楼等场所进行了一次“无死角”的孳生地排查与清理。行动中,工作人员格外关注细节:细心清空每一间宿舍空调的冷凝水托盘,倒置每一个办公室花盆的底托,清理饮水机底盘积存的少量清水,并将散落在角落的废弃瓶罐、一次性水杯等可能积水的容器全部清除。与此同时,校园环境的大规模整治同步展开:工作人员填平了路面的坑洼地带,疏通了所有排水沟渠,确保雨水畅通不积存;对绿化带中的树洞、竹筒,采用砂土进行填塞;对闲置的轮胎,一律进行钻孔处理或集中室内存放,彻底消除伊蚊(基孔肯雅热主要传播媒介)的孳生温床。

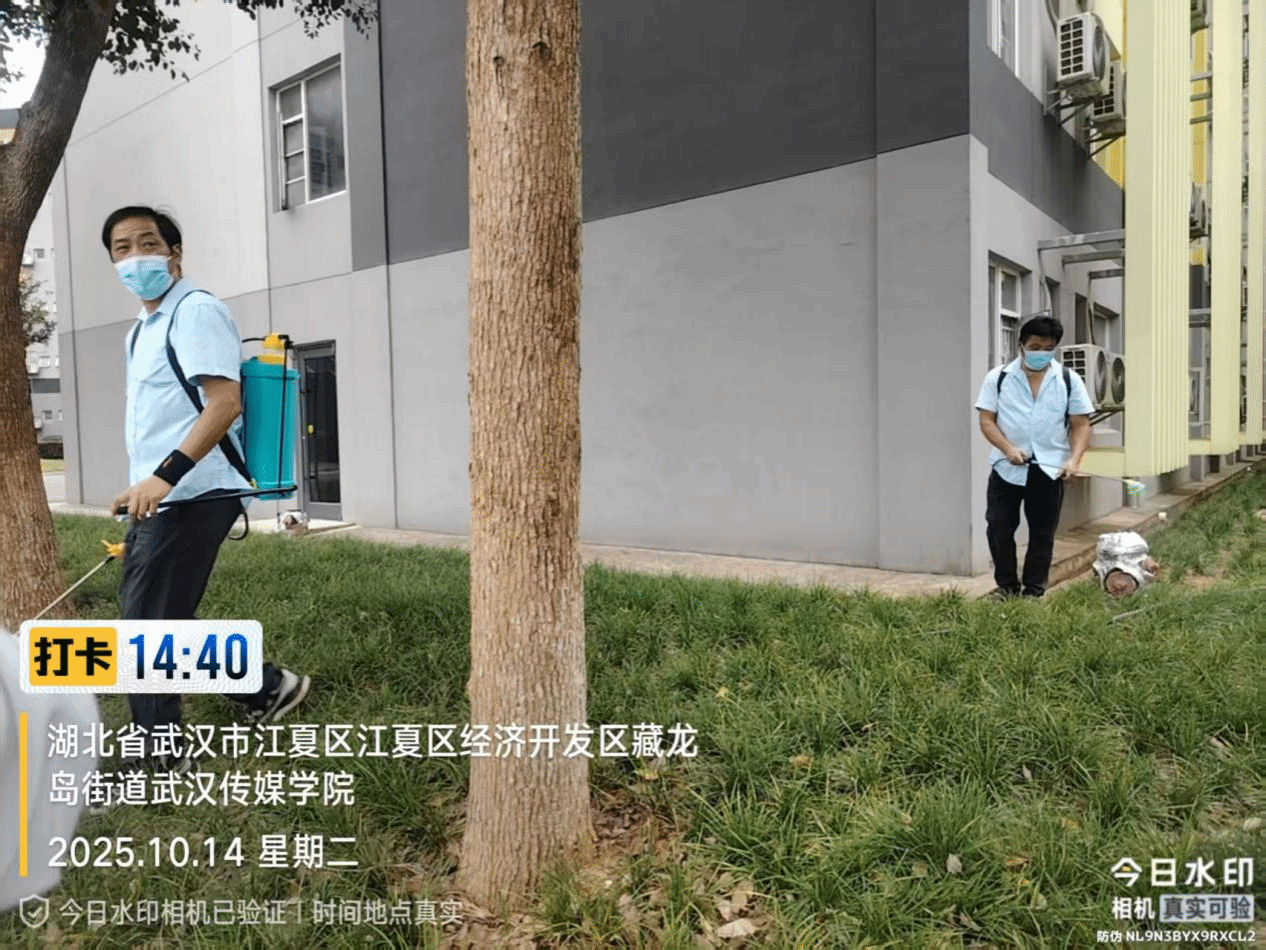

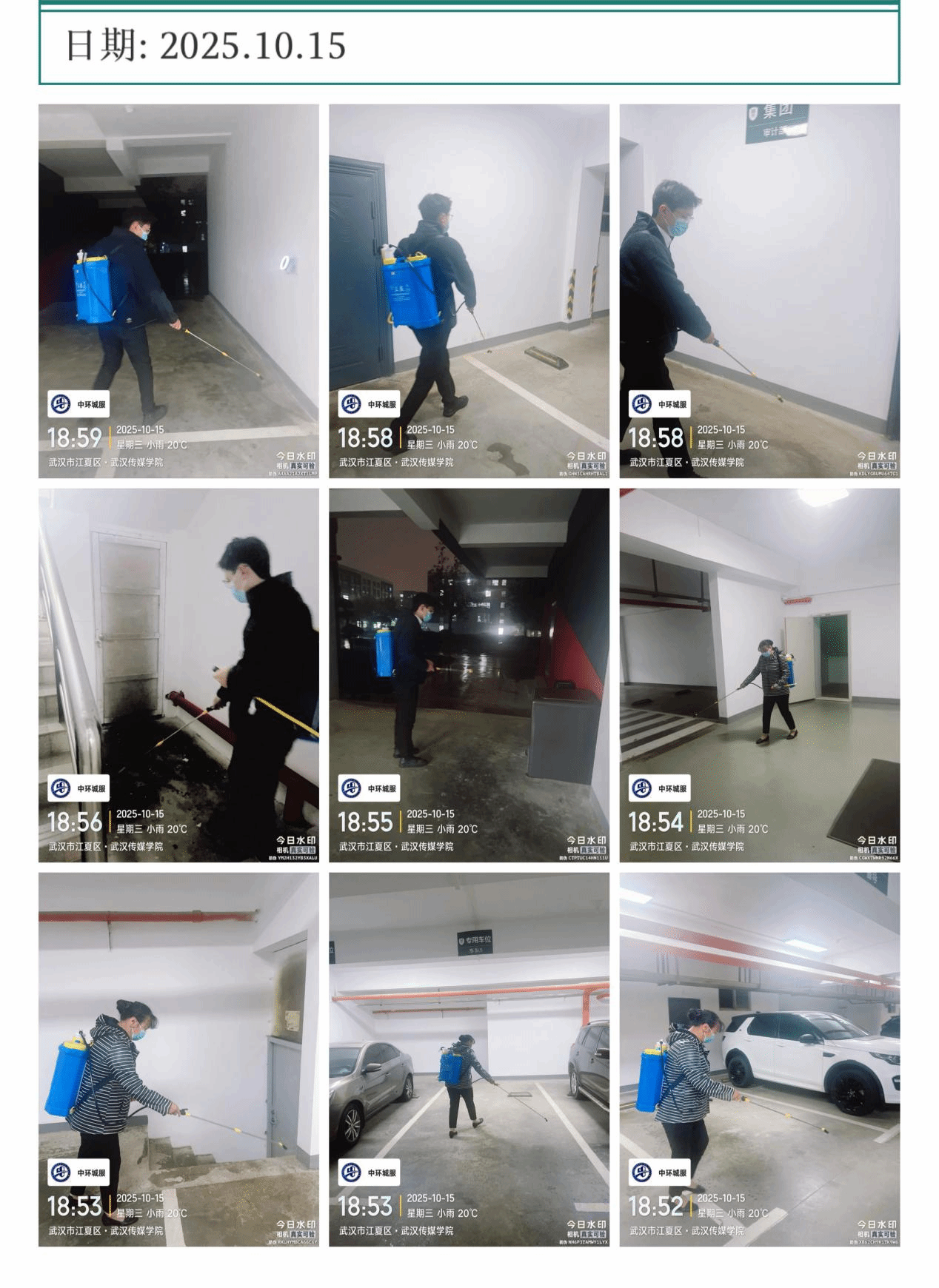

专业消杀与物理屏障双管齐下。 在环境清理的基础上,后勤处组织专人成立消杀小组,上岗前进行专业培训,于开学前一周对全校进行了集中药物喷洒消杀。消杀作业重点覆盖学生宿舍楼道、公共卫生间、茂密灌木丛、垃圾桶周围、地下车库等蚊虫易栖息区域,力求最大限度降低成蚊密度。在物理防护方面,学校利用假期对全部学生公寓的纱窗进行了检查和维修,确保完好无损。后勤绿化部门也对全校的绿化带进行了统一修剪,清理杂草落叶,减少蚊虫藏匿空间。

宣传教育先行,健康意识入脑入心。 在新生入学教育和开学准备通知中,学校就已提前嵌入了基孔肯雅热的防控知识。通过工作群、班级群等线上平台,推送了“防蚊灭蚊,预防基孔肯雅热”的主题文章,详细介绍了该疾病的传播途径、典型症状(如突发高热、严重关节疼痛、皮疹等)和核心预防措施,引导师生从返校伊始就树立起强烈的自我防护意识。

常抓不懈:开学后的常态化精细管理

开学后,随着师生密集返校,防控工作转入常态化、精细化阶段。

学校建立了孳生地定期巡查清理制度,由后勤处指定专人,每隔3至5天对重点区域进行复查,并建立工作台账,确保问题不反弹。在蚊虫繁殖活跃季节,校园公共区域的灭蚊作业严格按照每周两次的频率持续进行。此外,学校加强了对公共区域的日常管理,坚持垃圾日产日清,及时清理废弃杂物。对实验室,要求实验结束后必须立即清洗器皿和水槽;对功能性储水容器,一律要求加盖密封,并严格执行每3至5天彻底换水一次的规定。对于地下室、电缆井、雨水井等难以完全清除积水的特殊场所,则制定了计划,定期投放缓释剂灭杀蚊幼。

在健康管理方面,学校发布了明确的健康提醒,要求来自基孔肯雅热流行地区的返校学生、新生,以及返校前12天内有相关地区旅居史的学生,主动向辅导员和校医院进行申报。校医务室为此类人员建立了台账,并进行为期12天的健康追踪随访,提醒他们做好自我健康监测。一旦发现有发热、关节剧痛、皮疹等疑似症状的师生,校医院会立即启动预案,引导其至发热门诊排查,并进行临时的防蚊隔离管理,严防潜在传播风险。

重点布防:应对国庆长假后的防控挑战

国庆长假,师生探亲、旅游流动性大增,增加了疫情输入的风险。我校对此早有预案,严阵以待。

节后返程健康监测不放松。 在国庆假期结束前,学校通过多种渠道再次发布通知,重申健康申报的重要性,提醒有国内外基孔肯雅热流行区旅居史的师生,返校后需自觉进行12天的自我健康监测。

环境清理与消杀“回头看”。 考虑到长假期间部分场所可能再度出现积水或成为蚊虫新的孳生点,后勤处在师生集中返校前,组织了一次快速的“回头看”环境整治行动。重点对教学楼天台、宿舍阳台、闲置场地等区域进行积水清理,再次对校园进行一轮强化消杀,确保环境安全万无一失。属地卫生部门也多次派人到我校进行了蚊媒监测。

深化宣传营造群防群控氛围。 学校将基孔肯雅热防控作为秋季学期校园安全健康教育的重要内容。通过“开学第一课”、宣传栏、电子显示屏、主题班会等形式,持续普及防控知识,特别提醒师生避免在蚊虫活动高峰时段(通常是早晨7-9点和傍晚5-7点)在树荫、草丛、凉亭等区域长时间逗留。许多学院还组织了“清积水、防蚊虫”主题劳动实践课,发动学生动手清理宿舍和公共区域环境,学生工作处向各宿舍发放了图文并茂的防蚊指南,将防控知识转化为学生的自觉行动,形成了群防群控的良好局面。

我校通过这一系列环环相扣、重点突出的组合拳,不仅有效降低了校园内蚊媒密度,更显著提升了全体师生对基孔肯雅热的认知度和防范能力,为维护金秋校园的宁静与健康奠定了坚实基础,展现了学校以人为本、守护师生健康的责任与担当。